出生から未就学期までを振り返った前回に続き、今回は小学校時代について書いてみます。

入学という新しい環境でどんな変化があったのか、低学年・高学年に分けて当時の様子を思い出してみました。

小学校低学年 ― 支援級でのスタート

わが子は支援級に入学しました。

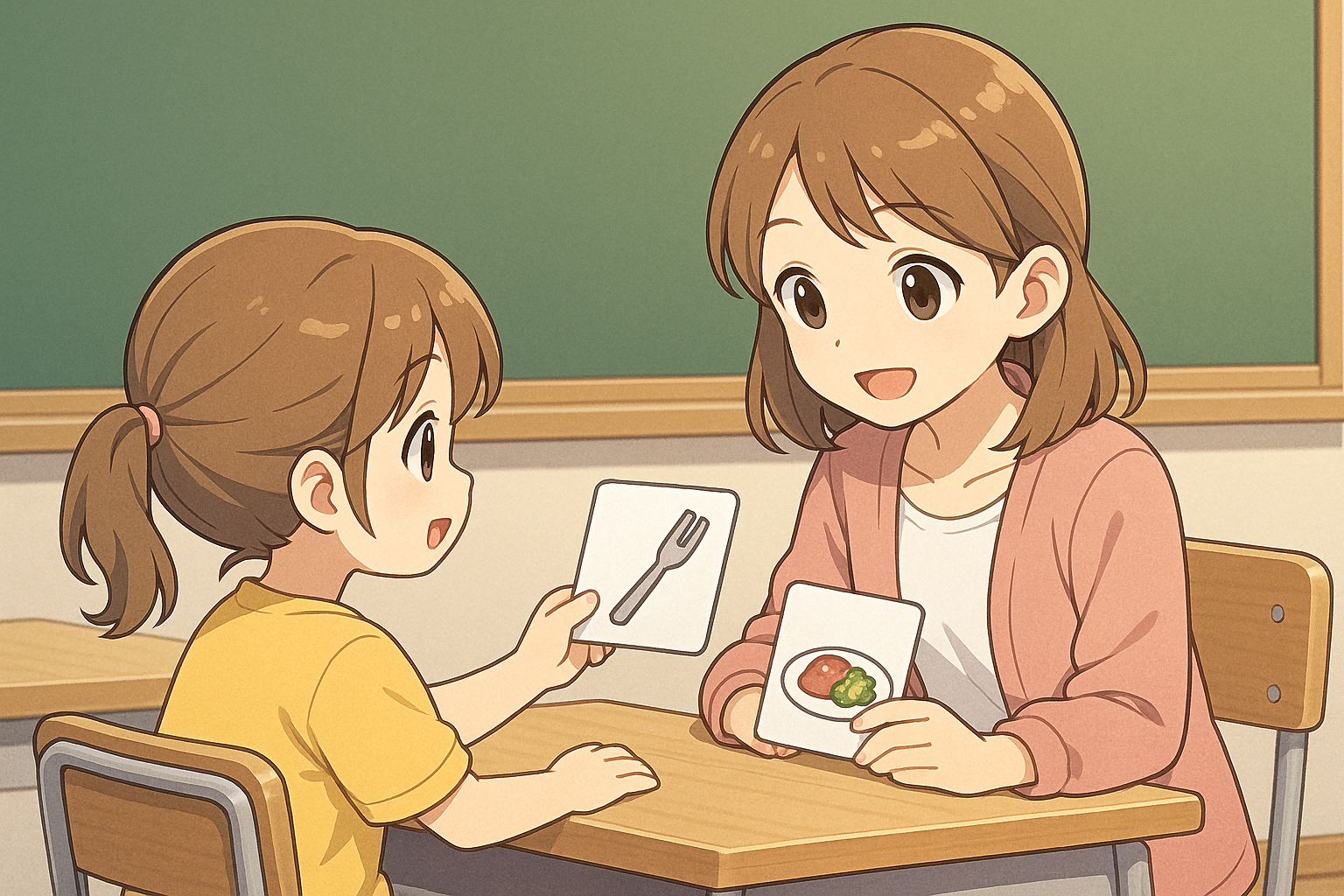

意思表示や予定の確認は、絵カードを使うのが日常。発音はまだ聞き取りにくいところも多かったけれど、少しずつ2語文で話せるようになってきました。

ただ、予定変更があると受け入れられず、大きな声を出してしまうことも増えました。学校生活では先生からの口頭指示がうまく伝わらず、すぐに動けないことが多かったです。

そんなときに支えになったのが支援級の上級生でした。移動時に声を掛けてもらったり、一緒に動いてもらうことで、なんとか学校生活を送ることができていました。

一方で、ぼーっとしていることも多く、まるで自分の世界に入り込んだように「うー」と唸る声が出てしまうこともありました。本を読むことは大好きで熱中するのに、字を書くことは苦手でやりたがらず…。関心のないことには、話しかけられても反応がないことがよくありました。

「得意と苦手の差が大きいな」と実感したのが、この低学年の時期でした。

小学校高学年 ― 成長と葛藤

高学年になっても、支援級の中では「世話をする側」というより「世話をしてもらう側」。同級生や他の児童への関心は薄い様子でした。

行事の予定が変わると受け入れられず、大きな声を出してしまうことが度々ありました。その言葉も「学校なんかなくなっちゃえばいいんだ」というような、強い否定の表現に変わっていったのが印象的です。

言葉は早口で聞き取りにくいけれど、関心のあるテーマについてはよく話すようになりました。自分の「好き」に関しては、とても活発に表現できるのだと感じた時期でもあります。

そして、5年生で生理が始まりました。思春期に入るタイミングと重なって、イライラが強く出るようになり、時には近くにいた人の腕に爪を立ててしまうなど、他害に繋がることもありました。そんな出来事がきっかけで、通っていたメンタルクリニックでコンサータとエビリファイを処方していただくようになりました。今も服薬は続いています。

親として感じたこと

小学校時代は、本人の成長を感じつつも「学校生活をどう送るか」という課題に直面した時期でした。

予定変更への対応は本当に大変で、事前に伝える工夫や、絵カードを使った視覚的なサポートが欠かせませんでした。荒れてしまったときには、まず安全を確保することを第一に考え、少し距離をとって落ち着くのを待つようにしていました。

一方で、本を読む楽しみを見つけたり、好きなことに関しては活発に会話できるようになるなど、成長を実感できる場面もたくさんありました。

薬の服用については、最初は迷いや不安もありましたが、専門医と相談することで、本人も周りも安心して過ごせる時間が増えていったのは大きな変化だったと思います。

おわりに

小学校の6年間を通して、「支援や工夫があればできることが広がる」と強く感じました。

もちろん課題も多かったけれど、成長のきざしも確かに見えてきた時期でした。

次回は、中学校編を書いてみたいと思います。