今年、障害年金の申請にあたり、これまでの育成歴を振り返る機会がありました。

この記事では、まず「出生から未就学まで」の時期をまとめてみます。

できごと① 一歳半健診まで

予定日を過ぎても陣痛が来ず、促進剤も効かずに帝王切開で出産しました。

出産後の育児は想像以上に大変で、寝かせてもすぐ泣いて起きてしまい、保健師に相談して「添い乳」でようやく眠れるようになったのを覚えています。

最初の違和感は、腰が座っても周りの物にほとんど興味を示さなかったこと。

公園に行ってもベビーカーに寄りかかったままで、食べ物にも手を伸ばしませんでした。

一歳半健診では数歩歩けてはいたものの、発語がなく、周囲への関心も薄かったため、発達の遅れを指摘され、地域の療育センターを紹介されました。

診察では「精神発達遅滞」との診断を受け、グループ療育に参加することに。

この頃は「遅れはあるけれど、療育で追いつけるのでは」と不安と希望が半々の気持ちでした。

実家から離れての初めての育児で、比較対象もなく焦りは少なかったものの、2歳を過ぎても発語がなく、人への無関心が目立つように。義父母や両親にどう伝えるか悩み、「発達に遅れがあること」と「療育センターに通っていること」を話しました。

できごと② 療育センターでの取り組み

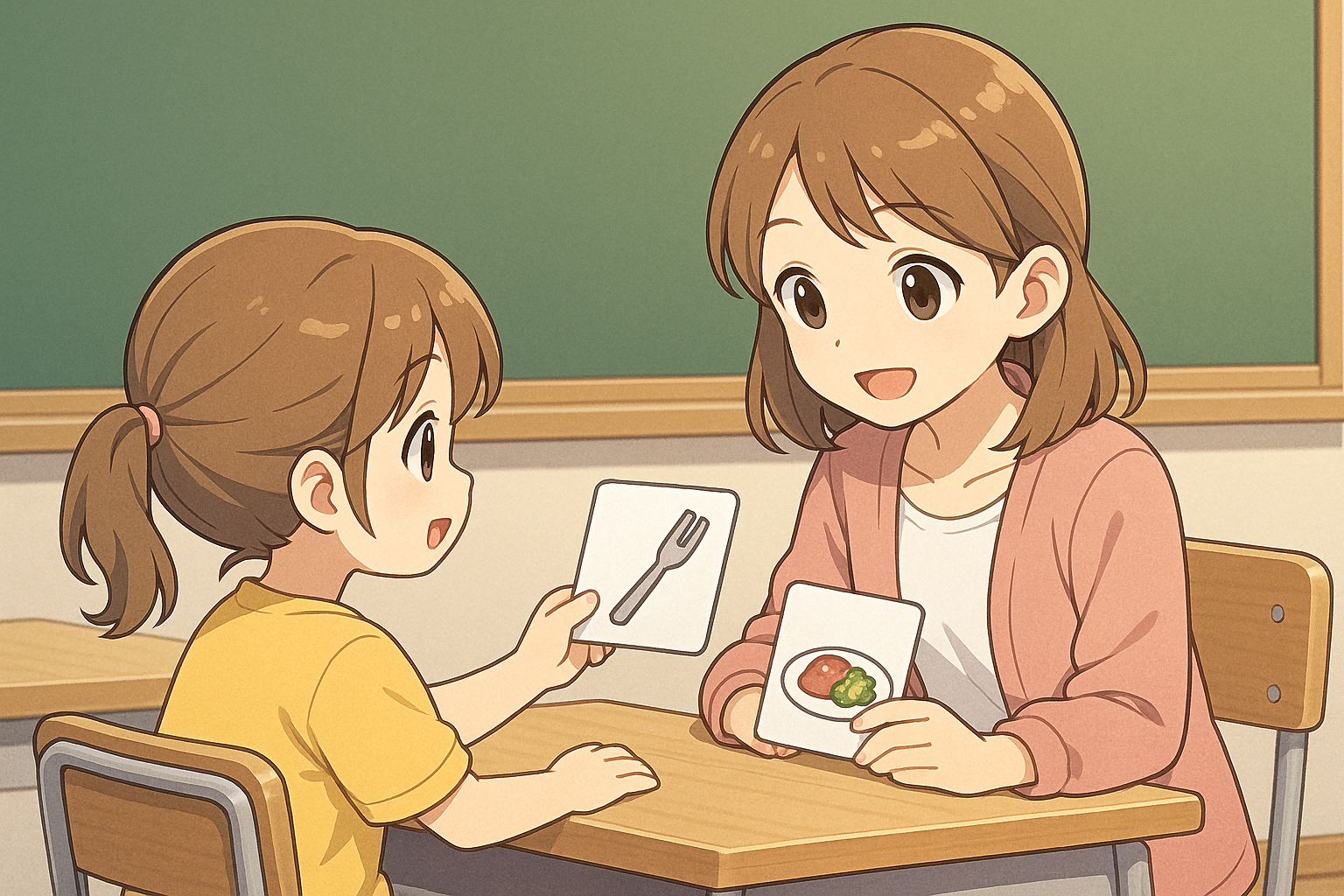

初めは週1回の親子通園で、絵カードや手遊びを10組ほどの親子と一緒に体験。

療育とは何かも分からないまま通っていましたが、「同じように頑張っている人がいる」と知ることが支えになりました。

発語はなかったものの、呼びかけへの反応が少しずつ出てきて、翌年には通園部へ。

少人数のクラスで音楽療法やリトミックなどを体験し、先生には日々の不安を相談できました。

また、同じ立場のお母さんとランチに行く楽しみもあり、心が救われた時間でもあります。

当時は「どうしてうちの子はできないんだろう」と落ち込むこともありました。

そんなとき先生に「他の子と比べず、本人の“昨日よりできるようになったこと”に目を向けて」と言われ、目からウロコが落ちたのを今も覚えています。

できごと③ 4歳からの言語訓練と児童精神科通院

3歳を過ぎても発語がないまま。センター内の言語訓練は発語のある子が優先で、対象外となり落胆しました。

そんなとき、他のお母さんに紹介された民間の言語訓練に通うことに。

そこの言語聴覚士は最初に「ここだけでなく、家庭でも訓練を続けることが前提」とはっきり伝えました。必死の思いで約束を守り、訓練を開始。

「インプットはできているが、アウトプットができない状態」と説明され、5歳頃からようやく「カメラ→タメラ」「お母さん→おあん」といった形で発語が出始めました。

家庭でもスケジュールを写真パネルで示し、見通しを持てる工夫を続けました。

また、同時期に児童精神科の存在を知り、現在まで継続して通院しています。障害年金の診断書も、当時から信頼している医師にお願いしました。

できごと④ 保育園への転園(年長)

小学校入学前の1年間、療育センターから保育園へ転園しました。

義母の体調不良で通院付き添いが必要になったことや、小学校進学を見据えて身辺自立を進めたかったことが理由です。

保育園では加配の先生がつき、環境的な変化は最小限に。

私は家庭で使っていた絵カードやスケジュールパネルを園用に作り、先生に協力をお願いしました。

先生方も行事ごとに分かりやすい絵スケジュールを用意してくださり、大きな支えになりました。

学んだこと・振り返り

当時はまだスマホも普及前で、情報は限られていました。

そんな中で、言語訓練や児童精神科といった専門家につながれたことは本当に幸運で、一人で悩む時間を減らしてくれました。

療育に即効性はなくても、「ゆっくり成長する子どもに寄り添う」という姿勢を学べたのは、この時期だったと思います。

振り返ると、この未就学期こそが、うちの子の成長が一番伸びた時期でした。

小学校に進むと、また違う壁と向き合うことになります。